高齢者の入浴、お風呂での「介助の仕方・注意点」と

介護用品について

たとえ体に不自由がなくても、高齢の家族がお風呂に入る時は、“転倒”や“のぼせ”など心配なことがありますよね。特に入浴に介助が必要となると、さらに家族の負担は大きくなります。支えるには体力も必要ですし、お風呂場の床は滑りやすく、介護する人は細心の注意を払わなければなりません。

この記事では、自宅で高齢者の入浴をお世話するにあたっての注意点や入浴介助の方法についてまとめました。

高齢者の入浴介助「注意点3つ」

高齢者の入浴介助で注意したいポイントは3つ

- 体調

- 安全

- 変化

1.体調が悪いときは無理をしない

風邪気味だ、なんとなくだるそうだ、というような時は無理に入浴をするのはやめましょう。また、介護する方ご自身の体調が悪いときや、気分がすぐれないときも入浴は避けましょう。安全のためにも、介護する人・される人どちらかの体調が少しでも悪い時には、無理をしないようにしたいですね。

2.安全第一で

高齢者に限った話ではありませんが、お風呂での事故は意外と多いものです。床は滑りやすいですし、浴槽での事故もあります。何より安全を第一に考えて入浴の介護をしましょう。後半でご紹介しますが、安全に入浴できるよう工夫がされた便利な介助用品もたくさんありますので、ぜひ活用してください。

3.変化に気づく

入浴時は、体の変化に気づきやすいタイミングです。皮膚に湿疹がないか、どこかにあざがあったりケガをしていないか、あるいは肌の乾燥など、さっと全身を確認しましょう。気になる点があれば、かかりつけ医やケアマネジャーなどに相談しましょう。

高齢者の入浴で注意すべきリスク

高齢者の入浴には特有のリスクが潜んでいます。特に冬場は温度差による体への負担が大きく、また季節にかかわらず脱水症状にも注意が必要です。入浴事故の多くは予防が可能なため、正しい知識を持って安全に入浴することが大切です。

命に関わるヒートショックに要注意

ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心臓や血管に負担がかかる状態を指します。特に寒い脱衣所から熱い浴室への移動時に起こりやすく、高齢者は若い世代に比べて血圧の変動が大きいため、より注意が必要です。

重症の場合、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす可能性もあり、入浴中の事故原因として最も多いとされています。予防には、脱衣所や浴室を暖めておくこと、湯温は41度以下に設定すること、そして浴室への入室前に脱衣所で少し体を慣らすことが効果的です。

見過ごしがちな脱水症状のリスク

高齢者は若い世代に比べて体内の水分量が少なく、のどの渇きを感じにくいため、脱水症状を起こしやすい傾向にあります。入浴時は湯船につかることで体温が上昇し、大量の汗をかくため、脱水のリスクが高まります。

症状が進むと、めまいや立ちくらみ、さらには意識障害を引き起こす可能性もあります。特に高温の湯船に長時間つかることは危険です。予防には、入浴前にコップ1杯程度の水分を補給し、入浴時間は10〜15分程度を目安にすることが推奨されます。また、入浴後も忘れずに水分補給を行うことが大切です。

高齢者の入浴介助

入浴の準備

- タオル類

- ボディソープ

- 柔らかいスポンジ等

- 入浴の介助用品(滑り止めマットなど)

- 着替え

- おむつ等

介護する人の準備

- 防水や撥水加工されたエプロンなど

- お風呂用のくつ(滑り止め)

- 手袋

高齢者の入浴介助では、安全で快適な入浴を実現するために、事前の準備が非常に重要です。必要な物品を揃え、適切に配置することで、スムーズな介助が可能になります。

まず、タオル類は多めに用意しましょう。体を拭くタオルの他に、洗い場で座る際の防寒用や、浴室から出た後の体拭き用など、用途別に準備が必要です。スポンジは柔らかいものを選び、高齢者の敏感な肌にも優しい介助を心がけます。

入浴介助用品は安全面で特に重要です。滑り止めマットは必須アイテムで、浴室内での転倒防止に効果的です。また、浴室内での移動を補助する手すりや入浴用椅子なども、必要に応じて設置を検討しましょう。

介護する側の準備も大切です。防水エプロンは介助者の衣服が濡れるのを防ぎ、快適な介助を可能にします。滑り止め付きの靴は介助者自身の安全を確保するために不可欠です。また、手袋は衛生面での配慮と、長時間のお湯による手荒れを防ぐ効果があります。

これらの準備品は、入浴前に確認し、使いやすい位置に配置しておくことで、安全で効率的な入浴介助が実現できます。また、定期的に用品の状態を確認し、必要に応じて交換や補充を行うことも大切です。

入浴の方法

1.入浴前に行いましょう

ご本人

- 水分補給

- トイレ

- 体調の確認

お風呂場等の準備

- 脱衣所を温める

- お湯の温度設定

お風呂に入る前に、まず水分補給をしましょう。高齢者は喉の乾きに気づきにくいと言われています。お水やお茶などで充分に水分を補給してから入浴します。

また、お風呂場の準備も整えておき、ご本人を脱衣所に連れていったらすぐに脱衣からお風呂へとスムーズに進めるようにしておきましょう。

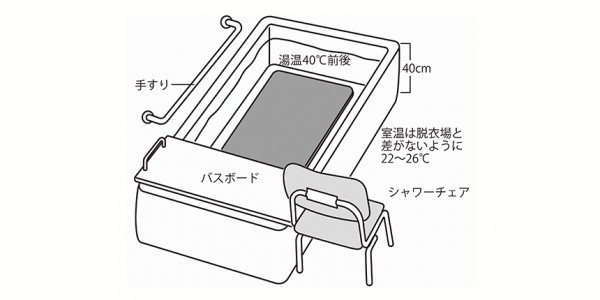

安全な入浴のためには、適切な温度管理が重要です。お湯の温度は40度前後に設定し、極端な温度変化を避けます。特に冬場は、脱衣所と浴室の温度差によるヒートショックを防ぐため、室温を22〜26度程度に保つように心がけましょう。暖房器具を使用して、脱衣所と浴室の温度差をなくすことが大切です。

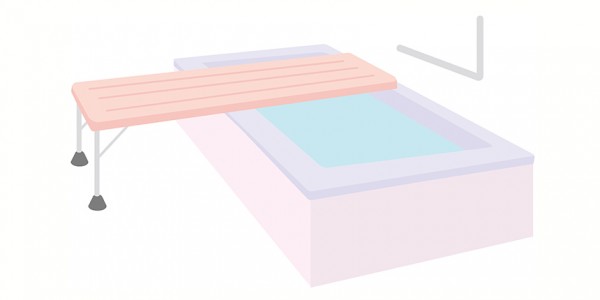

入浴時間は、高齢者の体力を考慮して10分程度を目安にします。長時間の入浴は血圧の変動や脱水症状のリスクを高めるため避けましょう。また、浴槽の縁の高さは40センチ前後が適切とされています。これは、出入りの際の負担を軽減し、安全に浴槽を越えられる高さとして推奨されています。必要に応じて、浴槽台や手すりを設置することで、より安全な入浴が可能になります。

2.お風呂に入りましょう

3:浴槽に入るときは体を支え、手すりなどを使います。

浴槽をまたいで入るのが難しい時には、専用のバスボードや浴槽にとりつける回転式の椅子なども利用するといいですね。お風呂に入っている間も声をかけながらそばで見守りましょう。

4:長風呂にならないよう気をつけて、出るときも体を支えてあげましょう。

入浴後も、高齢者の安全と健康管理において引き続き注意が必要です。体の水分をしっかりと拭き取る際は、特に背中や首筋など、ご本人が拭きにくい部分に注意を払います。タオルは清潔なものを使用し、体をやさしく押さえるように水分を取っていきましょう。

足元の水分は転倒事故の原因となりやすいため、足の指の間や踵まで丁寧に拭き取ることが大切です。また、滑り止めマットの上で作業を行うなど、安全面への配慮も忘れずに行いましょう。

着替えの際は、急いで動作を行わず、ご本人のペースに合わせて介助します。体調の変化にも気を配り、めまいやふらつきが見られた場合は、一時的に休憩を取ることも検討しましょう。

水分補給は入浴後の大切なケアのひとつです。室温に近い温度の飲み物を、少しずつ飲んでいただくようにしましょう。また、水分補給後しばらくは、体調の変化がないか見守ることも大切です。

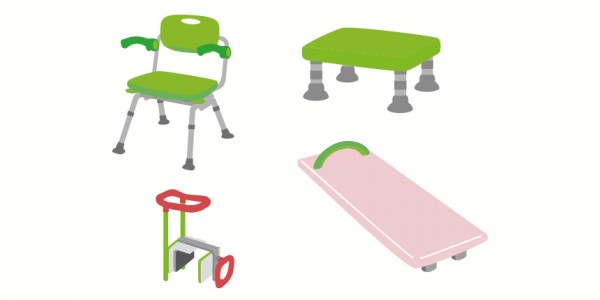

入浴介護で役立つグッズ

滑り止めマット

バスボード

シャワーチェア

シャワーキャリー

介助用ベルト

入浴介助は大変!サービスも利用しよう

お風呂は気持ちがよいものですが、介助するのはとても大変です。

在宅介護では、訪問入浴サービスを上手に利用するといいですね。訪問介護でも入浴の介助はお願いできるので、一度ケアマネジャーなどに相談してみてください。

またデイサービスやショートステイを利用すれば、その間は介護する方もゆっくり体を休めることができ、入浴を済ませてきてくれます。デイサービスやショートステイでは介護用の入浴設備があり、スタッフも介助の知識・経験が豊富ですので安心です。

介護する側も歳を重ねていきます。体の不自由な方の入浴を介助することは手順がわかっていても難しいもの…。ひとりでは支えきれなかったり、介護する側の体力消耗が大きかったりと、次第に介助することが困難になるということも考えておく必要があります。

上記のようなサービスを利用するほか、こうしたタイミングで老人ホーム入居を検討してみるのも、ひとつの選択肢です。